Distribu� par :

Imagine

Ce film n'est plus à l'affiche

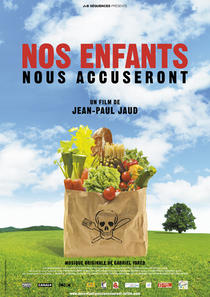

Nos Enfants Nous Accuseront

Critique :Le poison de la terre

(...) Le cinéaste a raison, « on ne reçoit pas un film documentaire au cinéma comme à la télévision » : la salle de cinéma, lieu de solitude et de partage, met chacun face à ses responsabilités en même temps qu’elle tisse des liens entre les spectateurs. Changer son mode de consommation est un acte individuel porteur de responsabilité collective : agir à notre niveau, pour ne pas que nos enfants nous accusent. C’est aussi et surtout par la beauté des images que le grand écran nous interpelle : force subliminale de la photographie, qui fait naître de cette nature resplendissante un désir d’alimentation saine, respectueuse de l’environnement… et des hommes. Gros plans sur les fruits du marché, panoramiques majestueux sur les champs de lavande, de coquelicot ou de tournesols, plans d’ensemble sacralisant des pêchers en fleur. Les couleurs luxuriantes semblent presque diffuser de suaves odeurs de fleurs et de fruits. La caméra s’arrête et prend son temps, restitue le rythme de la nature. Le tournage s’est étalé sur une année entière, et cette temporalité longue imprime le mouvement du film : les graines que les enfants de l’école ont plantées dans leur petit jardin scolaire ont donné à la fin du film des fruits et des légumes qu’ils dégustent avec un émerveillement réjouissant. La temporalité est cyclique aussi, celle des saisons, celle de l’alternance du soleil et de la lune, celle de la naissance et de la mort. L’homme est partie prenante de la nature : une très belle scène nous le rappelle, qui fait coïncider l’aube et la naissance d’un enfant. C’est en cela que réside la principale force de ce film-documentaire : il ne fait pas que démontrer, il commence déjà à restituer un lien qui menace de se perdre, celui qui gouverne l’harmonie entre l’homme et la nature.Didactique, démonstratif, le film recourt aux formules choc des étiquettes brusquement projetées à l’écran, détaillant les composants des repas pernicieux consommés par les enfants à la cantine ; il enchaîne sans transition les témoignages des parents victimes, les explications des spécialistes scientifiques, les débats des élus, les conférences internationales. Une forme de matraquage, certes, mais qui a le mérite, par la rigueur des sources avancées et des recherches effectuées, de convaincre plus que de chercher à persuader. Le film est une dénonciation en bonne et due forme : il est normal qu’il se donne les moyens d’atteindre son but. (...)

par Anne-Violaine Houcke